Allergie durch Schimmel in der Wohnung?

Kann es durch Schimmel in der Wohnung zu einer Allergie kommen? Wie groß ist das Risiko, durch Schimmelpilze im Innenraum eine Schimmelpilzallergie zu entwickeln? MeinAllergiePortal sprach mit Prof. Dr. med. Gerhard A. Wiesmüller, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, Zusatzbezeichnung Umweltmedizin, Reisemedizinische Gesundheitsberatung und Geschäftsführer des ZfMK – Zentrum für Umwelt, Hygiene und Mykologie Köln.

Autor: Sabine Jossé M.A.

Interviewpartner: Prof. Dr. med. Gerhard A. Wiesmüller

Herr Prof. Wiesmüller, kann Schimmel Allergien auslösen, wenn er in der Wohnung vorkommt?

Eine pauschale Aussage zur Entstehung von Allergien durch Schimmel in der Wohnung kann man nicht treffen. Dieser Prozess ist sehr komplex.

Er hängt vor allem von diesen drei Faktoren, die den Kontakt bestimmen, ab:

- Fähigkeit und Möglichkeit der Schimmelpilze, Allergene zu bilden

- Empfänglichkeit des Wohnungsnutzers für allergische Reaktionen (Disposition)

- Möglichkeit des Kontaktes des Wohnungsnutzers zum Schimmelbefall, vor allem über die Atmung

- Intensität, vor allem der Allergenkonzentration

Man kann aber sagen, dass Schimmelbefall im Innenraum von der Allgemeinbevölkerung als das wichtigste Innenraumschadstoffproblem angesehen wird. Zu diesem Schluss kommt man zumindest, wenn man die bei Gesundheitsämtern und Verbraucherzentralen eingehenden Anfragen auswertet. Auch in den Medien ist das Thema „Schimmel in der Wohnung“ von Bedeutung. So erhält man zum Beispiel bei der Google-Suche nach „Schimmelpilze“ zahlreiche Einträge. Ähnlich ist dies bei der Suche nach den Begriffen „Schimmelpilze, Gesundheit“ oder „Schimmelpilze, Risiko“.

Heißt das, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Interesse am Thema Schimmel in der Wohnung und der tatsächlichen Gefahr für eine Schimmelpilzallergie?

Auffällig ist, dass die Beiträge zu den Themen „Gesundheit und Schimmel“ oder „Risiko Schimmelpilze“ meistens nicht von Medizinern stammen, sondern von Dienstleistern. Oft sind dies Firmen, die im Bereich Schimmelsanierung tätig sind, oder auch Bausachverständige, Innenraumdiagnostiker, Umweltmykologen oder Anbieter von Mitteln und Verfahren zur Schimmelsanierung.

Bedeutet das, dass Schimmelpilze im Haus oder im häuslichen Umfeld harmloser sind als allgemein angenommen?

Das kommt darauf an, in welcher Hinsicht man den Schimmel im Haus als Gefahr bewertet. Die World Health Organization (WHO) und die Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) zeigen auf, dass Bewohner von feuchten und/oder verschimmelten Wohnungen ein erhöhtes Risiko für allergische Atemwegserkrankungen und für die Begünstigung von Atemwegsinfektionen tragen. Auch zu Asthmaerkrankungen kommt es häufiger und eine vorhandene Asthmaerkrankung kann sich verschlimmern, wenn man Schimmel in der Wohnung hat.

Wo kommen Schimmelpilze in Innenräumen am häufigsten vor?

Schimmel in Innenräumen kommt überwiegend dort vor, wo es in Innenräumen feucht ist. Das kann vor allem in folgenden Räumen der Fall sein:

- Küche

- Waschküche

- Badezimmer

- Keller

Ist denn dann der Schimmel in der Wohnung auch die Ursache für Atemwegserkrankungen, Atemwegsinfektionen, Asthma bronchiale oder Allergien auf Schimmelpilze?

Das kann man so nicht sagen, denn WHO und GHUP stellen fest, dass es unklar ist, welche biologischen Partikel oder Substanzen tatsächlich die Ursache dafür sind. Nur für Mykosen kann nachgewiesen werden, dass bestimmte Schimmelpilze die Ursache sind. Wichtig zu wissen ist, welche Erkrankungen wahrscheinlich nicht in Zusammenhang mit Feuchte- und/oder Schimmelschäden stehen wie zum Beispiel Krebs.

Was ist mit „Infektionen durch Schimmelpilze“ gemeint?

Eine Infektion durch Schimmelpilze ist eine entzündliche Reaktion. Sie wird durch das Eindringen des Schimmelpilzes in den Körper als Abwehrreaktion hervorgerufen. Eine Voraussetzung für eine Schimmelpilzinfektion ist zunächst das Vorhandensein von Schimmelpilzen. Hinzukommen muss, dass diese ein Wachstumstemperaturoptimum bei der Körpertemperatur des Menschen haben. Eine weitere, ganz wesentliche Voraussetzung für eine Infektion durch Schimmelpilze ist eine deutlich verminderte Reaktionsfähigkeit des Abwehrsystems des Menschen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine das Abwehrsystem beeinträchtigende Erkrankung vorliegt, wie eine Leukämie, oder wenn aus medizinischen Gründen durch Medikamente eine Immunsuppression erfolgt ist.

Was sind typische Symptome einer Allergie gegen Schimmelpilz?

Grundsätzlich können Schimmelpilze, wie auch andere Allergene, alle bekannten allergischen Reaktionen hervorrufen.

Symptome bei einer Schimmelpilzallergie sind beispielsweise:

- An den Augenschleimhäuten: Jucken und Tränen

- Im Bereich der Nase: Jucken, Niesen, Naselaufen, verstopfte Nase

- An den Atemwegen: Asthmatische Beschwerden

- An der Haut: Hautausschlag bzw. neurodermitische Reaktionen

Auch Kreuzreaktionen sind bei einer Allergie gegen Schimmelpilze grundsätzlich möglich. Zusammengefasst bedeutet das, dass es keine für Schimmelpilze spezifische allergische Symptome gibt.

Warum wird das Thema Schimmelpilze und Gesundheit trotzdem von vielen Laien und Ärzten so kontrovers diskutiert?

Die Zusammenhänge zwischen möglichen allergischen Reaktionen und Schimmel in der Wohnung sind sehr komplex. Schimmelpilze können zwar unterschiedliche gesundheitliche Wirkungen auslösen, diese treten aber nicht zwangsläufig bei jeder Person auf, die den Schimmelpilzen ausgesetzt ist. Es gibt auch keine Grenzwerte für gesundheitlich unbedenkliche Schimmelpilz-Konzentrationen. Bisher sind keine Dosis-Wirkungsbeziehungen zwischen Schimmelpilz-Konzentrationen und gesundheitlichen Auswirkungen bekannt. Dies wird von manchen Interessenvertretern fälschlicherweise dahingehend interpretiert, dass es keine gesundheitlichen Probleme durch Schimmelpilze gibt. Außerdem besteht ein Schimmelbefall nicht nur aus Schimmelpilzen und tritt selten allein auf.

Was ist damit gemeint, dass Schimmel nicht nur aus Schimmelpilzen besteht und selten allein auftritt?

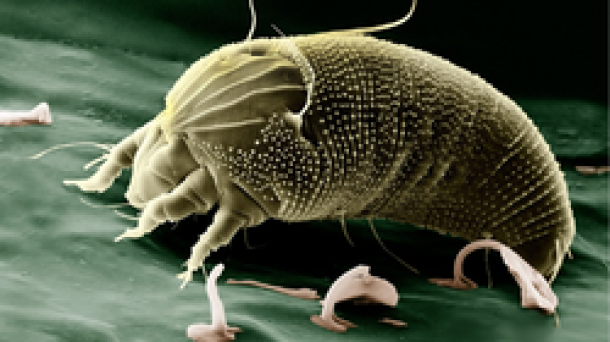

Bei Schimmelbefall treten nicht nur Schimmelpilze, sondern häufig auch Bakterien oder Kleinstlebewesen wie Milben auf, von denen ebenfalls gesundheitliche Risiken ausgehen können.

In der Innenraumluft befinden sich daher bei Schimmelbefall eine große Vielfalt von biogenen Partikeln, wie:

- Schimmelpilzsporen

- Bakterien

- Substanzen, die von diesen Organismen gebildet werden

Bisher ist unklar, welche dieser biogenen Schadensfaktoren bei Feuchteschäden das Hauptrisiko darstellen. Der Kontakt zu gesundheitlich relevanten Schadensfaktoren bei Feuchteschäden ist nur schwer zu bestimmen und nicht genau mengenmäßig zu messen.Hinzu kommt, dass die Reaktion der Menschen auf Schimmelpilze oder Feuchteschäden sehr individuell ist.

Auf Schimmelbefall in der Wohnung reagiert also nicht jeder gleich?

Das gesundheitliche Risiko, das von Feuchteschäden bzw. Schimmel in der Wohnung ausgeht, ist sehr stark von der Disposition, das heißt von der Empfänglichkeit des Betroffenen, abhängig. Das bedeutet, was bei dem einen vielleicht bereits zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führt, verursacht beim anderen nicht die geringsten Beschwerden. Zudem sind die diagnostischen Methoden zur Erfassung der gesundheitlichen Wirkungen von Schimmelpilzen bisher unzureichend entwickelt oder nicht ausreichend genau.

Sie hatten erwähnt, dass es beim Thema „Schimmelpilze“ Interessenvertreter gibt – wer hat ein Interesse daran, dass Schimmel in der Wohnung ein Angstthema ist?

In den Bereichen Innenraumdiagnostik, Umweltanalytik und Schadstoffsanierung stellt der Bereich „Schimmelpilze“ ein kommerziell interessantes Gebiet dar, das heiß umworben wird. Daher werden oft undifferenzierte Pauschalaussagen zur Schädlichkeit oder Unschädlichkeit von Schimmelpilzen gemacht.

Für die Betroffenen, die Angst haben, an einer Schimmelpilzallergie zu leiden, ist das schon sehr unübersichtlich, wäre denn dann ein auf Schimmelpilze spezialisierter Mediziner die Lösung?

Menschen, die unter gesundheitlichen Problemen leiden und die glauben, dass diese auf einen Feuchte- oder Schimmelschaden zurückzuführen sind, haben häufig eine Odyssee hinter sich. Es dauert oft sehr lange, bis sie einen Arzt finden, der ihnen kompetent hilft. Dazu trägt auch bei, dass es bisher keine abgestimmte Lehrmeinung auf dem Gebiet „Schimmelpilze und gesundheitliche Risiken“ gibt. Außerdem werden von den gesetzlichen Krankenkassen entsprechende ärztliche Leistungen, die unter anderem umfangreiche Patientengespräche zur Erfassung der Krankheitsvorgeschichte erfordern, unzureichend honoriert.

Besteht hier eine Versorgungslücke für die Patienten, die eventuell doch durch Schimmelpilze krank geworden sind?

In gewisser Weise ja. Aus diesen Gründen hat die Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften aus Deutschland und Österreich, im April 2016 die AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen“ erarbeitet und allen Ärzten und Interessierten zur Verfügung gestellt. Beteiligt waren an dieser Schimmelpilz-Leitlinie Ärzteverbände und Experten, unter anderem aus den Bereichen Allergologie, Arbeitsmedizin, Dermatologie, Infektiologie, Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mikrobiologie, Öffentliche Gesundheit, Pneumologie und Sozialmedizin. Diese AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie wurde überarbeitet und steht seit September 2023 in aktueller Fassung zur Verfügung.

Was war das Ziel der AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie?

Die AWMF-Schimmelpilzleitlinie Update 2023 soll weiterhin die bestehende Lücke für die medizinische Diagnostik bei Schimmelbelastungen im Innenraum schließen. Nach wie vor existierten nur Leitlinien dazu, wie ein Gebäude bei Feuchteschäden bzw. Schimmelbefall saniert werden kann. Es gab auch weitere Übersichtsarbeiten zu den auf Schimmelpilze zurückgeführten Krankheitsbildern. Leitlinien, die darstellen, wie in Bezug auf die betroffenen Patienten vorgegangen werden soll, existierten aber bis auf die AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie von April 2016 nicht. Die Herausgeber der AWMF-Schimmelpilzleitlinie Update 2023 haben sich wieder entschlossen, die Kernaussagen der aktualisierten Leitlinie für die von einem Schimmelbefall Betroffenen zugänglich zu machen (https://register.awmf.org/assets/guidelines/161-001k_S2k_Medizinisch-klinische-Diagnostik-bei-Schimmelpilzexposition-in-Innenraeumen_2024-03.pdf).

Die Herausgeber der Schimmelpilz-Leitlinie wollen die folgenden Ziele erreichen:

- Die Patienten sollen keine unbegründeten Ängste entwickeln

- Einer nicht zu rechtfertigenden Verharmlosung bezüglich der von Schimmel ausgehenden gesundheitlichen Risiken soll entgegengewirkt werden

- Es soll ein Beitrag zur Versachlichung der Schimmelpilzproblematik geleistet werden

Was ist neu in der AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie – Update 2023?

In der vorliegenden aktualisierten Leitlinie gibt es folgende Neuerungen:

- aktualisierte und umfangreichere Literaturrecherche

- aktualisierte Bewertung von mit Feuchte-/Schimmelschäden in Innenräumen in Verbindung gebrachten Erkrankungen

- mehr und klarer formulierte Kernbotschaften

- Kennzeichnung der Kernbotschaften, ob in 2023 geprüft, modifiziert oder neu hinzugekommen

- Kennzeichnung der Konsensstärke zu jeder Kernbotschaft (> 95% = starker Konsens, >75% bis ≤ 95% = Konsens, > 50% bis ≤ 75% = mehrheitliche Zustimmung, ≤ 50% = keine mehrheitliche Zustimmung)

- Verknüpfung der Kernbotschaften zum Leitlinientext

- Im Leitlinientext aktualisierte Querverweise zu anderen Leitlinien.

- Im Leitlinientext zu Erkrankungen Querverweise zu Diagnostik und Therapie.

- Aufnahme von zwei weiteren Risikogruppen für Feuchte-/Schimmelschäden im Innenraum

- Darstellung der Gründe, warum ein eindeutig kausaler Ursachen-Wirkungszusammenhang aus der einfachen Übereinstimmung einer messtechnisch erfassten Schimmelpilzexposition und möglichen gesundheitlichen Wirkungen nicht hergestellt werden kann

| Kernbotschaften der AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie - Update 2023 | ||

|

1. Schimmelbefall in relevantem Ausmaß soll in Innenräumen aus Vorsorgegründen nicht toleriert werden. Zur Beurteilung des Schadensausmaßes sei auf den „Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden“ des Umweltbundesamtes verwiesen. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

2. Die wichtigsten Maßnahmen bei Schimmelexpositionen im Innenraum sind Ursachenklärung und sachgerechte Sanierung. geprüft 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

3. Aus medizinischer Indikation sind Schimmelpilzmessungen im Innenraum selten sinnvoll. In der Regel kann bei sichtbarem Schimmelbefall sowohl auf eine quantitative als auch auf eine qualitative Bestimmung der Schimmelpilzspezies verzichtet werden. Vielmehr sollen die Ursachen des Befalls aufgeklärt werden, anschließend sollen Befall und primäre Ursachen beseitigt werden. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

4. In der medizinischen Diagnostik bei Schimmelexposition hat das Umweltmonitoring von Mykotoxinen in der Innenraumluft und im Hausstaub keine Indikation. neu 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

5. In der medizinischen Diagnostik bei Schimmelexposition hat das Umweltmonitoring von Microbial Volatile Organic Compounds (mikrobiologisch produzierte flüchtige organische Komponenten; MVOC) in der Innenraumluft keine Indikation. neu 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

6. Schimmelexpositionen können allgemein zu Irritationen der Schleimhäute (Mucous Membrane Irritation, MMI), Geruchswirkungen und Befindlichkeitsstörungen führen. geprüft 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

7. Spezielle Krankheitsbilder bei Schimmelexposition betreffen Allergien und Schimmelpilzinfektionen (Mykosen). geprüft 2023, Konsensstärke > 95% 8. Ärztinnen und Ärzte sollen in Fällen eines vermuteten Zusammenhangs von Feuchte/Schimmelschäden in Innenräumen und Erkrankungen, für die es keine Evidenz in Bezug auf einen solchen Zusammenhang gibt (z. B. akuter idiopathischer pulmonaler Hämorrhagie bei Kindern, Arthritis, Autoimmunerkrankungen, Chronischem Müdigkeitssyndrom (CFS), Endokrinopathien, gastrointestinalen Effekten, Krebserkrankungen, luftgetragenen Mykotoxikosen, multipler chemischer Sensitivität (MCS), Multipler Sklerose, neuropsychologischen Effekten, neurotoxischen Effekten, Plötzlichem Kindstod, renalen Effekten, Reproduktionsstörungen, Rheuma, Schilddrüsenerkrankungen, Sick-Building-Syndrom (SBS), Teratogenität und Urtikaria), Betroffene sachlich über den Stand des Wissens informieren. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% 9.Besonders zu schützende Risikogruppen sind: 10. Schimmelpilzallergikerinnen, Schimmelpilzallergiker und Personen mit das immunologische Abwehrsystem schwächenden Erkrankungen sollen über die Gefahren von Schimmelexpositionen im Innenraum und über Maßnahmen zur Prävention sachlich aufgeklärt werden und entsprechende Expositionen minimieren. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

11. Grundsätzlich sind bei entsprechender Exposition sehr viele Schimmelpilzarten geeignet, Sensibilisierungen und Allergien hervorzurufen. Im Vergleich zu anderen Umweltallergenen ist das allergene Potential aber insgesamt als geringer einzuschätzen. |

||

|

12. Atopikerinnen und Atopiker weisen als Polysensibilisierte oft IgE-Antikörper auch gegen Schimmelpilze auf, was jedoch nicht zwangsläufig einen Krankheitswert hat. Die klinische Ausprägung der allergischen Reaktion korreliert nicht mit der Höhe des spezifischen IgE-Titers. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

13. Kernelemente einer Typ I-Allergiediagnostik sind die Anamnese, die Hauttestung, die Bestimmung spezifischer IgE-Antikörper sowie die Provokationstestung. Im Falle einer Allergischen bronchopulmonalen Aspergillose (ABPA) sollte zusätzlich die Bestimmung von spezifischen IgG-Antikörpern erfolgen. Bei der Exogen-allergischen Alveolitis (EAA) soll serologisch nur die Bestimmung von spezifischen IgG-Antikörpern erfolgen. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

14. Der Nachweis von spezifischem IgE oder einer positiven Reaktion im Hauttest bedeuten zunächst nur, dass eine spezifische Sensibilisierung gegenüber entsprechenden Allergenen vorliegt. Eine klinisch relevante Allergie stellt sich dann erst im Zusammenhang mit typischen allergischen Symptomen dar. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

15. Ein negatives Ergebnis einer Hauttestung oder einer spezifischen IgE-Testung auf Schimmelpilze schließen eine Sensibilisierung auf Schimmelpilze nicht sicher aus. Gründe dafür sind u.a. die unterschiedliche Zusammensetzung und Qualität von Testextrakten oder das fehlende Vorhandensein relevanter Allergene. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

16. Die Bestimmung spezifischer IgG-Antikörper im Zusammenhang mit der Diagnostik einer Schimmelpilzallergie vom Soforttyp (Typ I-Allergie) hat keine diagnostische Bedeutung und soll daher nicht durchgeführt werden. Dies gilt auch für den Nachweis von Immunkomplexen z. B. mittels Ouchterlony-Test. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

17. Galactomannan im Serum soll nur zur Diagnostik bei Verdacht auf eine invasive pulmonale Aspergillose durchgeführt werden, ansonsten besteht keine Indikation in der Diagnostik bei Schimmelexposition. neu 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

18. Die Bestimmung von Eosinophilem Cationischen Protein (ECP) und β-1,3-D-Glucan (BDG) im Serum hat keine Indikation und soll in der medizinischen Diagnostik bei Schimmelexposition nicht durchgeführt werden. neu 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

19. Der Basophilen-Degranulationstest und Histaminfreisetzung (HLT = Histamin-Liberations-Test), der Basophilen-Aktivierungstest mithilfe der Durchflusszytometrie und die Bestimmung anderer Mediatoren (Sulfidoleukotrien-Freisetzungstest, Cellular-Antigen-Stimulation-Test (CAST-ELISA)) finden Anwendung in der Spezialdiagnostik, sollten jedoch nicht in der Basis-Allergiediagnostik durchgeführt werden. neu 2023, Konsensstärke > 95% 20. Lymphozytentransformationstestungen (LTT) auf Schimmelpilze sind als diagnostische Verfahren nicht indiziert und sollen deshalb nicht durchgeführt werden. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% 21. Der Vollbluttest (VBT) ist kein geeignetes Instrument zum Nachweis einer Schimmelpilzsensibilisierung und soll daher nicht durchgeführt werden. neu 2023, Konsensstärke > 95% 22. Invasive Schimmelpilz-Infektionen sind selten und erfolgen am ehesten inhalativ. In der Praxis ist von den in den Risikogruppen 2 und 3 nach TRBA 460 eingestuften Schimmelpilzen die Bedeutung von Aspergillus fumigatus als wichtigstem Mykoseerreger am höchsten. Betroffen sind ganz überwiegend Personen mit allgemeiner starker oder sehr starker Immunschwäche (gemäß KRINKO Grad 2 und 3). Bei entsprechender Disposition soll dieses Risiko besonders beachtet werden. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% 23. Mikrobiologische, immunologische, molekularbiologische und radiologische Verfahren sind Kernelemente der Schimmelpilzinfektionsdiagnostik und sollen je nach Indikation eingesetzt werden. modifiziert 2023, Konsensstärke > 95% 24. In der medizinischen Diagnostik bei Innenraum-Schimmelexposition hat das Human-Biomonitoring von Mykotoxinen keine Indikation und soll daher nicht durchgeführt werden. neu 2023, Konsensstärke > 95% 25. Folgende diagnostische Methoden sollen bei Innenraum-Schimmelexpositionen nicht durchgeführt werden, weil es hierfür keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz gibt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Nachweis von Schimmelpilzen im Blut, Bestimmung von gegen Schimmelpilze gerichteten IgA-Antikörpern, Bestimmung von Lymphozyten-Subpopulationen, Bestimmung von Zytokinen, Bestimmung des oxidativen Stresses, Visual Contrast Sensitivity Test (VCS-Test), Tränenfilmabrisszeit. neu 2023, Konsensstärke > 95% 26. Folgende diagnostische Methoden sollen mangels medizinisch- naturwissenschaftlicher Grundlagen bei Innenraum-Schimmelexpositionen nicht durchgeführt werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Elektroakupunktur nach Voll, Bioresonanzverfahren, Pendeln, Vega-Test, Decoder-Dermographie, Biotonometrie, Biotensor, Kirlianfotografie (Plasmaprintverfahren, energetische Terminalpunktdiagnose), Regulationsthermographie nach Rost, Aurikulodiagnostik, Kinesiologie, Auraskopie, Irisdiagnostik, zytotoxische Bluttests, Provokations- und Neutralisationstest (PN-Test). neu 2023, Konsensstärke > 95% |

||

|

Quelle: AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie, https://register.awmf.org/assets/guidelines/161-001k_S2k_Medizinisch-klinische-Diagnostik-bei-Schimmelpilzexposition-in-Innenraeumen_2024-03.pdf |

||

Und welche Gesundheitsprobleme und Erkrankungen könnten tatsächlich durch Schimmelpilze verursacht worden sein?

Von Schimmelpilzen können generell folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgehen:

- Infektionen

- Sensibilisierungen und Allergien

- Vergiftungen (Intoxikationen)

- Reizende Wirkungen auf die Schleimhaut von Augen, Nase, Mund und der unteren Atemwege

- Geruchsbelästigungen

- Befindlichkeitsstörungen

Bevölkerungsbezogene Studien zeigen übereinstimmend einen Zusammenhang zwischen Feuchte-/ Schimmelschäden in Innenräumen und bestimmten Symptomen, wie Atemwegsbeschwerden, Augen-, Nasen- und Rachenreizungen (Irritationen), verstopfter Nase, Giemen und Pfeifen (wheezing), trockenem Husten, Schlafstörung, Schnarchen und Müdigkeit. In der Praxis ist die Beantwortung der Frage von Patienten, welches gesundheitliche Risiko mit dem Nachweis von Schimmelpilzen im Innenraum verbunden ist, primär eine ärztliche Aufgabe.

|

Evidenz für den Zusammenhang zwischen Feuchte-/Schimmel-exposition in Innenräumen und Krankheiten |

|

Kausaler Zusammenhang mit Feuchte-/Schimmelschäden in Innenräumen _ |

|

Ausreichende Evidenz für eine Assoziation¹ · Allergische Atemwegserkrankungen ¹ Die hier aufgeführten Erkrankungen können unter dem Begriff Building Related Illness (BRI) subsumiert werden, auch wenn für BRI gefordert wird, dass Ätiologie, Pathologie, Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Prognose eindeutig bekannt sind. |

|

Eingeschränkte oder vermutete Evidenz für eine Assoziation · Atopisches Ekzem / Atopische Dermatitis / Neurodermitis (Manifestation) Inadäquate oder unzureichende Evidenz für eine Assoziation · Akute idiopathische pulmonale Hämorrhagie bei Kindern |

| Quelle: AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie, https://register.awmf.org/assets/guidelines/161-001k_S2k_Medizinisch-klinische-Diagnostik-bei-Schimmelpilzexposition-in-Innenraeumen_2024-03.pdf |

Was sollte der Arzt überprüfen, um festzustellen, ob die Beschwerden des Patienten tatsächlich durch Schimmelpilze verursacht werden?

Um eine gesundheitliche Gefährdung von Schimmelpilzen beurteilen zu können, muss zum einen die Prädisposition, das heißt die gesundheitliche Situation, der Betroffenen beurteilt werden. Zum anderen muss das Ausmaß des Schimmelbefalls bewertet werden. Vom Arzt ist zunächst zu prüfen, ob die allergischen Symptome möglicherweise durch einen Schimmelbefall in der Wohnung bedingt sein können. Weiter ist zu prüfen, ob eine Prädisposition hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Schimmelpilzwirkungen vorliegt.

Welche Erfahrungen hat man mit Allergien durch Schimmelpilze bislang gemacht?

Nach heutigem Kenntnisstand sind Reizungen der Schleimhaut der Augen und Atemwege sowie allergische Reaktionen bei Schimmelbefall außerhalb von Krankenhäusern wahrscheinlich am häufigsten. Infektionen treten nur bei Personen auf, deren Immunsystem stark herabgesetzt ist. Das kann zum Beispiel nach Transplantationen, durch eine Leukämie, ein Lymphom oder eine Chemotherapie der Fall sein.

Wie testet man auf eine Allergie gegen Schimmelpilz?

Eine Sensibilisierung auf Schimmelpilze kann durch Allergietests festgestellt werden. Dazu gibt es Hauttests und man kann spezifische IgE im Blut nachweisen. Eine Allergie auf Schimmelpilze kann durch eine Provokation abgesichert werden. Das geschieht, indem man durch den Kontakt mit Schimmelpilz-Allergenen gezielt Symptome an den Schleimhäuten der Augen, der Nase und/oder den Bronchien hervorruft. Dabei gibt es allerdings ein Problem.

Welches Problem stellt sich bei der Diagnose einer Schimmelpilz-Allergie?

Für die meisten Schimmelpilze, die im Innenraum bei Feuchteschäden vorkommen, gibt es keine kommerziell erhältlichen Testextrakte für die Allergietests. Daher kann von einem positiven Testergebnis allein nicht auf mögliche gesundheitliche Probleme mit Schimmelbefall im Innenraum geschlossen werden. Auf der anderen Seite schließt ein negatives Ergebnis aber auch mögliche gesundheitliche Probleme aufgrund von Schimmelpilzen, die typischerweise bei Feuchteschäden vorkommen, nicht aus. Es könnte sein, dass eine Allergie auf ein Schimmelpilz-Allergen besteht, für das kein Testextrakt verfügbar ist. Es gibt also nicht für alle Schimmelarten einen passenden Allergietest.

Wie bewerten Sie die Mykotoxine als gesundheitliches Risiko in Wohnungen?

Beim jetzigen Stand der analytischen Möglichkeiten lassen sich die Pilzgifte, auch Mykotoxine genannt, im Innenraum weder sicher bestimmen noch bewerten. Eine Bestimmung von Mykotoxinen im Blut oder Urin hat für die medizinische Praxis keine Bedeutung und muss zurzeit auf wissenschaftliche Fragestellungen beschränkt bleiben

Wie bewerten Sie denn die Messung von Schimmelpilzen vor Ort in den Wohnungen?

Eine Bestimmung der Schimmelpilzarten, die bei einem Schimmelbefall im Innenraum vorkommen, ist für die medizinische Diagnostik nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Das wäre zum Beispiel bei Infektionsgefährdung der Fall. Insbesondere für solche Personen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei Schimmelbefall haben, stellt die durch eine Schimmelpilzmessung bedingte zeitliche Verzögerung von Maßnahmen ein erhöhtes Risiko dar.

Zu beachten ist deshalb, dass es im Falle eines Feuchte-/Schimmelschadens im Innenraum besonders zu schützende Risikogruppen gibt. Dies sind:

- Personen mit Immunsuppression/Immunschwäche nach den oben dargestellten drei Risikogruppen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut

- Personen mit Mukoviszidose (Zystischer Fibrose)

- Personen mit schwer verlaufender Influenza

- Personen mit schwer verlaufender COVID-19

- Personen mit Asthma bronchiale

Was kann man gegen Schimmelpilz in der Wohnung tun?

Um Schimmelbefall nachhaltig zu beseitigen, muss die Ursache ermittelt und beseitigt werden. Natürlich auch der Schimmelbefall selbst. Die Sanierung eines Schimmelbefalls sollte nach den Empfehlungen des vom Umweltbundesamt herausgegebenen Leitfadens zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden erfolgen. Schimmelbefall mit einem geringen bis mittleren Umfang, das wäre < 0,5 m2 bei nur oberflächlichem Befall, und mit bekannter Ursache, kann von Betroffenen oft selbst beseitigt werden. Die Voraussetzung ist, dass diese nicht allergisch auf Schimmelpilze reagieren oder an Immunsystemerkrankungen leiden. Bei größerem Befall und geringem bis mittlerem Befall ohne bekannte Ursache sollte auf jeden Fall eine Fachfirma hinzugezogen werden.

Gibt es bestimmte Jahreszeiten, in denen die Allergie gegen Schimmelpilz vermehrt vorkommt?

Meines Wissens gibt es keine bestimmte Jahreszeit, in der Schimmelpilzallergien durch Schimmel in der Wohnung vermehrt vorkommen.

Aber von Schimmelpilzen, die vorwiegend in der Außenluft vorkommen wie Cladosporium, Helminthosporium und Alternaria, gehen saisonale Schimmelpilzallergien aus.

Herr Prof. Wiesmüller, herzlichen Dank für dieses Interview!

Quellen:

- Gerhard A. Wiesmüller et. al., AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen", AWMF-Register-Nr. 161/001 – Endfassung, Stand: 11.04.2016

- Julia Hurraß et al., AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen – Update 2023", AWMF-Register-Nr. 161/001, Stand: 05.09.2023; https://register.awmf.org/assets/guidelines/161-001l_S2k_Medizinisch-klinische-Diagnostik-bei-Schimmelpilzexposition-in-Innenraeumen_2024-03.pdf

- Julia Hurraß et al., AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen – Update 2023", AWMF-Register-Nr. 161/001, – Kurzfassung für Betroffene mit einem Feuchte-/Schimmelschaden im Innenraum, Stand: 05.09.2023; https://register.awmf.org/assets/guidelines/161-001k_S2k_Medizinisch-klinische-Diagnostik-bei-Schimmelpilzexposition-in-Innenraeumen_2024-03.pdf

- Umweltbundesamt (UBA). Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden. Berlin: Umweltbundesamt 2017

Wichtiger Hinweis

Unsere Beiträge beinhalten lediglich allgemeine Informationen und Hinweise. Sie dienen nicht der Selbstdiagnose, Selbstbehandlung oder Selbstmedikation und ersetzen nicht den Arztbesuch. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.

Autor: S. Jossé/G. A. Wiesmüller, www.mein-allergie-portal.com

Lesen Sie auch

-

Schimmel im Neubau: Wie kommt's, wie vermeiden?

-

ABPA: Was ist eine allergische bronchopulmonale Aspergillose?

-

Milben: Die wichtigsten Fakten

Weitere Beiträge

News - Allergie gegen Hausstaubmilben und Schimmelpilze

- Allergie durch Schimmel in der Wohnung?

- Milben: Die wichtigsten Fakten!

- ABPA - Allergische bronchopulmonale Aspergillose

- Nasaler Provokationstest - Allergietest an der Nase

- Hausstaubmilben-Allergie, was tun? Hilfreiche Tipps!

- Schimmelpilz Allergie: Was ist das?

- Allergie auf Hausstaubmilben: Was ist das?

- Kreuzallergie auf Hausstaubmilbe, Diagnose & Therapie

MeinAllergiePortal wird unterstützt von